TEATRO O ANFITEATRO? INTUIRE O RAPPRESENTARE IL MALE? di Pepi Burgio

Il tempo in cui viviamo talvolta somiglia a un buco nero che inghiotte le rappresentazioni ed accoglie spesso, in un turbinio iperrealista, solo la prosa oscena dell’afflizione.

Il tempo in cui viviamo talvolta somiglia a un buco nero che inghiotte le rappresentazioni ed accoglie spesso, in un turbinio iperrealista, solo la prosa oscena dell’afflizione.

L’invito di Tiziano Scarpa nella sua ultima pubblicazione, La verità e la biro, a tornare ai Greci e ad allontanarsi dai Romani, si riferisce al carattere religioso del teatro greco, che fin dalla configurazione dello spazio scenico (skenè è la scena, il palcoscenico, il fondale che serve al cambiamento delle vesti e delle maschere) fonda se stesso nella tensione

dialettica della finzione che si innalza alla catarsi. Nella tragedia greca gli aspetti più cruenti, le passioni dagli esiti più scabrosi vengono raccontate da un messaggero che consegna alla immaginazione del pubblico l’abbrivio dell’accumulazione drammatica. La finzione orienta gli spettatori in direzione di quel narrare che maggiormente accresce, dice Aristotele nella Poetica, “la paura e la pietà”. Così, nell’emiciclo mistico in cui il pathos prelude alla katharsis, si compie, “nel recinto sacro di Dioniso ai piedi dell’Acropoli”, il rito della rappresentazione tragica.

Ricordava pochi giorni fa Damiano Michieletto in un articolo molto bello apparso su Il Foglio, che la finalità della tragedia greca consiste sempre nel raggiungimento della catarsi, nell’emancipazione dal patimento. Nella tragedia greca non vi è “nessuna cronaca, nessuna spettacolarizzazione, nessuna esibizione”. “Nella tragedia il dettaglio morboso, lo scoop, l’indagine televisiva è del tutto assente perché il momento stesso in cui avviene la morte non è mai presentato sulla scena, c’è un senso di pudore che feconda l’immaginazione del pubblico”.

A Roma invece, secoli dopo, in età imperiale, ovvero nel periodo compreso fra il 27 a.C. e il 476 d.C., gli spettacoli si svolgono con modalità affatto diverse. In età imperiale i Romani abrogano l’idea che del teatro avevano i Greci e consegnano alla brutalità di uno spettacolo diventato iperrealista, ciò che prima era affidato alla narrazione del

messaggero, al coro e alla fantasia del pubblico.

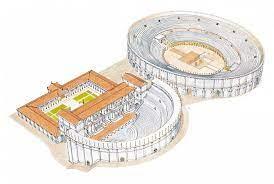

Scarpa ha descritto gli aspetti più eclatanti di questa svolta che dismette la cifra poetica per esaltarsi in una prosaicità truculenta. I Romani, dice Scarpa, “presero il teatro e lo resero anfiteatro”; ciò che nel teatro greco era emiciclo, assunse a Roma una forma ellittica, con la conseguente scomparsa della skenè, il fondale e il retroscena. Negli anfiteatri romani “tutto è in vista. Tutto accade sotto gli occhi degli spettatori. Non c’è più finzione, tutto è vero”.

La svolta non poteva essere più radicale, il senso del limite e della misura è uno sbiadito ricordo soppiantato da ciò che è spietato, feroce: “nell’anfiteatro, le ferite e le uccisioni non sono simulate”. Nello spettacolo che si consuma nell’arena dell’anfiteatro flavio, il Colosseo, nei giorni dell’inaugurazione, si assiste al tripudio del richiamo ancestrale del sangue evocato dalle pulsioni sadiche di un pubblico eccitato dalla crudeltà bestiale della performance. A fornircene una puntuale descrizione è Marziale, il grande poeta romano autore di numerosi epigrammi, col suo Liber de spectaculis. Scrive

Scarpa: “Sull’arena si videro anche persone che erano state condannate a morte, e che vennero suppliziate impersonando figure mitologiche. Un certo Laureolo era uno schiavo pluricriminale: aveva ucciso suo padre e il suo padrone, aveva rubato i tesori sacri di alcuni templi, e aveva appiccato incendi a Roma; nel Colosseo venne legato a una croce e straziato da un orso: come Prometeo - scrive Marziale - che si ritrovò bloccato su un dirupo dove un rapace gli mangiava il fegato”. Sorte pressoché identica fu riservata ad un altro condannato a morte, stavolta abbigliato per la messa in scena di un diverso personaggio mitologico, Dedalo. E ancora, in una sorta di spirale dell’efferatezza, ad una

donna fu assegnata una figurazione atroce, quella di indossare le vesti di Pasifae, la moglie di Minosse che chiese a Dedalo di costruire il simulacro di una vacca onde potesse, nascondendosi in essa, accoppiarsi con un toro. Quella povera donna venne così tormentata, “in mezzo all’urlío del pubblico”, conclude desolato Scarpa.

Nulla è rimasto dello spirito che animava le rappresentazioni greche; ciò che prima era finzione, nell’arena romana si muta in turpe realismo: quae fuerat fabula, poena fuit. Siamo di fronte allora ad una notevole regressione che modifica la sensibilità etica ed estetica del pubblico. Ed anche quando la rivoluzione spirituale cristiana, anticipando le

grandi acquisizioni epocali della civiltà occidentale, porrà se stessa come argine alla mortificazione della persona umana, permarrà, assumendo nel nostro tempo nuove sembianze, ciò che Scarpa definisce la “voragine gladiatoria”. Intendendo con questa espressione riferirsi ad alcune esperienze teatrali dove l’attore rinuncia al personaggio da interpretare e, facendosi persona, privilegia il racconto di aspetti imbarazzanti della propria vita; o al fatto che “ci sono anche persone che in scena mostrano quanto hanno dovuto patire per restare incinte o per cambiare genere sessuale”; e inoltre alla realtà cattiva dei talent, in cui i partecipanti più sono esaltati e più vengono umiliati. E i social, si chiede ancora Scarpa: “gli ingredienti ci sono tutti (l’arena, la competizione gladiatoria, la possibilità di farsi spazio nell’agone sociale) ma con un sovrappiù di presunzione e autocompiacimento”.

La “voragine gladiatoria”, alla maniera dell’espandersi di un blob, ha investito i più svariati campi della vita sociale sin quasi ad assumere i tratti di una mutazione antropologica recante lo stigma della spettacolarizzazione del dolore e della spietatezza.

Basterà l’appello di Tiziano Scarpa a farsi Greci e non Romani?

Chissà, ne dubito.