SE NON DALLE MUSE COME NASCE IL VERSO? di Pepi Burgio

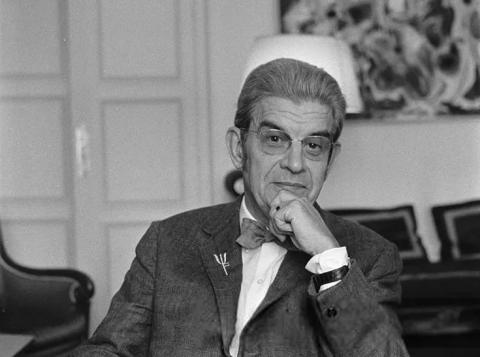

Nelle prime settimane del 2013, organizzato dall'Ordine degli Psicologi di Milano, si è svolto un interessante ciclo di tre lezioni sul pensiero di Jacques Lacan tenuto da Massimo Recalcati, studioso di grande valore con un pregio fra gli altri, ovvero porgere questioni complesse in modo agevole, espresse inoltre con un eloquio accattivante. Tema del secondo incontro è stato L'eredità, di pertinenza squisitamente psicanalitica, rivolto a narrare le complesse dinamiche del rapporto padre-figlio; descritte da Recalcati attingendo dalla letteratura scientifica sull'argomento e indagando le biografie di due giganti della letteratura, Gustave Flaubert e James Joyce, le cui personalità, e di riflesso alcuni modi della loro poetica, hanno assunto, proprio in relazione alla drammaticità di tale rapporto, una particolare curvatura.

Nelle prime settimane del 2013, organizzato dall'Ordine degli Psicologi di Milano, si è svolto un interessante ciclo di tre lezioni sul pensiero di Jacques Lacan tenuto da Massimo Recalcati, studioso di grande valore con un pregio fra gli altri, ovvero porgere questioni complesse in modo agevole, espresse inoltre con un eloquio accattivante. Tema del secondo incontro è stato L'eredità, di pertinenza squisitamente psicanalitica, rivolto a narrare le complesse dinamiche del rapporto padre-figlio; descritte da Recalcati attingendo dalla letteratura scientifica sull'argomento e indagando le biografie di due giganti della letteratura, Gustave Flaubert e James Joyce, le cui personalità, e di riflesso alcuni modi della loro poetica, hanno assunto, proprio in relazione alla drammaticità di tale rapporto, una particolare curvatura.

Tuttavia, nonostante gli spunti di riflessione offerti siano molteplici, un interesse particolare riveste quanto Recalcati riferisce intorno alla interpretazione della struttura del linguaggio poetico desunta dal pensiero di Lacan. Recalcati ricorda la condivisione di quest'ultimo della teoria di De Saussure quando afferma che la parola può accadere soltanto se si situa all'interno di specifiche leggi che codificano il linguaggio, ad esempio quelle della grammatica. Ma è altrettanto vero, secondo lo psicanalista parigino, che il codice linguistico, accogliendo la "gettatezza" della parola, è costretto in un certo senso ad "inseguirla", poiché non sa cosa dalla parola sarà detto: "non c'è parola senza linguaggio ma il linguaggio non contiene l'evento della parola". La parola trascende, eccede il codice che la precede, essa è una novità che si afferma come evento singolare, contrariamente a una rappresentazione che la coglie soltanto staticamente. La parola, non deducibile dal codice nel quale si dispone, vive una condizione intermedia, di tensione fra il rispetto della normatività del linguaggio e il sovvertimento da essa esercitato. Tensione è immagine cara ai filosofi sin da Platone, che nel Simposio racconta il concepimento di Eros da parte di Penìa (povertà) e Póros (abbondanza, ricchezza) "conosciutisi" nei giardini di Zeus durante i festeggiamenti in onore della nascita di Afrodite; o, di recente, dal filosofo Maurizio Iacono, il quale descrive la "condizione intermedia", ambivalente, convenientemente non risolta, vissuta dallo spettatore che al cinema o a teatro "avverte e non avverte, si coinvolge e non si coinvolge" nella "accettazione consapevole dell'illusione".

Chi, si chiede retoricamente Recalcati riferendo il punto di vista di Lacan, chi più del poeta dipende dal codice ma anche lo trascende? I poeti sono figli e insieme orfani del linguaggio; essi sovvertono, scompaginano le leggi da cui pure dipendono, proponendo un nuovo sistema di simboli, ora segreto ora misterioso.

La poesia di Georg Trakl, il poeta austriaco "della vita percepita in una prospettiva di distruzione e decomposizione", scomparso nel 1914 all'età di 27 anni, sembra, capovolgendo la connessione temporale, il paradossale rispecchiamento della concezione lacaniana del linguaggio poetico.

Qui proponiamo Infanzia, componimento esemplare del poeta ammirato da Heidegger, in cui alcuni versi in particolare inverano l'eccedenza vistosa della parola sul codice linguistico esposta da Recalcati in maniera straordinariamente efficace ed incisiva.

Infanzia

Colmo di frutti il sambuco; tranquilla era l’infanzia

nella grotta celeste. Su percorsi sentieri,

dove rossiccia stride ora l’erba selvatica,

medita il calmo intrico di rami; un frusciare di foglie.

Simile quando suona l’acqua azzurra sul sasso.

Mite è il lamento del merlo. Un pastore

tacito segue il sole, scende dai colli autunnali.

L’anima non è più che uno sguardo celeste.

Al limite del bosco viene una timida fiera,

posano in fondo le antiche campane e villaggi di tenebra.

Ma tu meglio conosci il senso degli anni oscuri,

freddo e autunno nelle camere nude;

fuori sul sacro azzurro suonano passi di luce.

Una finestra cigola piano; commuove

la vista del cadente cimitero sul colle,

narrate leggende; ma spesso l’anima schiara

pensiero di uomini lieti, di primavere d’oro.