Submitted by Anonymous on Thu, 14/09/2023 - 09:07

Per vivere un paese non basta amministrarlo, occorre farlo bene, occorre viverlo, occorre accenderlo

Per vivere un paese non basta amministrarlo, occorre farlo bene, occorre viverlo, occorre accenderlo

“Tornate al vostro paese, non c'è luogo più vasto .... Voi qui potete accendere la vita, altrove al massimo potete tirare avanti la vita. Qui se ne sono andati tutti, specialmente chi è rimasto”. Franco Arminio parla di tanti paesi che si sono spopolati, di chi è andato via, incitandoli a tornare (magari anche temporaneamente in smart working, in vacanza etc.) per “accendere la vita” di un paese che è “morto”; il poeta irpino si rivolge anche a chi è rimasto dicendo che sono tutti "andati" (doppio senso per andati via di testa perché non vedono o non valorizzano la bellezza che hanno sotto gli occhi?). Chi vi scrive ha avuto la fortuna di “partire senza andare mai via” veramente. Non si parte mai veramente da un luogo che si ama! Ci si allontana semplicemente per amarlo ancora di più! La Bellezza alla fine si sente con il cuore e il cuore che sogna è sempre in grado tornare, fosse solo con l'anima, nei luoghi dei propri affetti. Il paese dove sei nato è e sarà sempre unico, forse lo può capire solo chi è andato via da tanti anni. Come diceva, infatti, Alfredo in Nuovo Cinema Paradiso "bisogna andare via per molti anni, per tantissimi anni, per ritrovare al ritorno la tua gente, a terra unni si natu" dopo aver ammonito il piccolo Toto' con questa frase "Vattinni, chissa è Terra Maligna".

Come comporre questa apparente contraddizione, andare o restare, dilemma che hanno molti giovani in cerca di affermazione lavorativa senza perdere la possibilità di essere sé stessi che è l’unico modo per essere felici?

Perché è “maligna” la Sicilia o il paese dove siamo nati?

Submitted by redazione on Sun, 30/07/2023 - 20:57

“Il film di cui ci illudevamo di essere solo spettatori è la storia della nostra vita”. I. Calvino, 1974

“Il film di cui ci illudevamo di essere solo spettatori è la storia della nostra vita”. I. Calvino, 1974

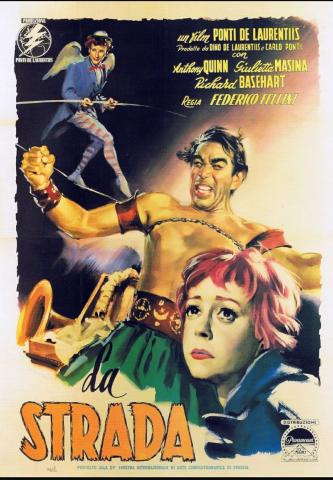

Diffido in genere della parola “storia”, ancor di più se “della nostra vita”. Ma Calvino, a parte il resto, nel ’54 quando La strada cominciò ad essere proiettato in lungo e in largo, aveva l’età giusta per confermarsi in una identità sentimentale fatta di affetto per gli uomini travolti da un destino che offende.

La strada, al pari de I 400 colpi di Truffaut o La ballata di Stroszek di Herzog, riempie il sentire di un’accesa commozione e spinge al racconto rivolto a chi è curioso di ascoltarti, a chi ti vuol bene. La strada, come una certa lettura o un certo brano musicale, può procurare un’affinità spirituale destinata a durare per sempre. Mi è difficile pensare ad un’amicizia che non contempli una comune sensibilità verso particolari procedure espressive. La strada, con le sue imperfezioni sintattiche, le inesperienze che pure è possibile cogliere nella sceneggiatura e nel montaggio, è uno di quei film destinati a costituire aspetti strutturali dell’educazione sentimentale di alcuni. Distaccare, come in un tavolo anatomico, le singolarità linguistiche dell’opera, o piegare all’impeto ideologico il film, mostrandone l’inutilizzabilità ai fini del procedere verso il sol dell’avvenire, comporta confinarsi dentro categorie interpretative aprioristiche e rigide, ma soprattutto non avvertirne la straordinaria vitalità poetica.

Submitted by redazione on Mon, 17/07/2023 - 19:51

A Mario Perniola, scomparso da qualche anno, si devono diverse opere importanti con cui il filosofo, docente di Estetica prima a Salerno e successivamente a Roma Tor Vergata, ha dato un contributo notevole alla riflessione filosofica degli ultimi decenni.

A Mario Perniola, scomparso da qualche anno, si devono diverse opere importanti con cui il filosofo, docente di Estetica prima a Salerno e successivamente a Roma Tor Vergata, ha dato un contributo notevole alla riflessione filosofica degli ultimi decenni.

A lui si deve fra l’altro un saggio pubblicato nel 2001, Del sentire cattolico. La forma culturale di una religione universale. Di straordinario interesse, in quanto strumento per la decifrazione delle dinamiche della religiosità popolare, è il capitolo relativo al Sentire rituale.

Chi ha affrontato questi argomenti con taglio scientifico, mi ricorda il severo ammonimento di etnologi, antropologi, etc., di non limitarsi agli aspetti descrittivi dei fenomeni osservati, ma di indagare costantemente ciò che questi sottendono; o ciò a cui alludono, ricorrendo alle più svariate forme simboliche.

Submitted by redazione on Tue, 20/06/2023 - 11:01

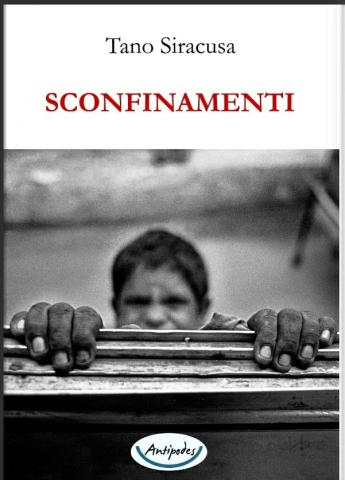

A raccontare si corre il rischio di mettere a nudo gli aspetti più celati della personalità e dare sfogo alla pressione dei sentimenti; ma è anche un modo per agghindare la parola d’una foggia che ammalia e che impressiona, che commuove e che seduce. Tutto è racconto, non c’è nulla che cada fuori dai suoi confini, dice un personaggio di un romanzo di Cormac Mc Carthy. Raccontare è atto creativo per definizione, pochi ne sono davvero capaci, l’autore di Sconfinamenti è uno di questi. Il suo raccontare è in realtà un raccontarsi per nulla interessato ad illustrare aspetti autobiografici di superficie, quanto a dare corpo a quell’insieme di esperienze vissute, interiorizzate, che configurano un approccio profondo, spirituale alle cose del mondo: i filosofi tedeschi lo definiscono erlebnis.

A raccontare si corre il rischio di mettere a nudo gli aspetti più celati della personalità e dare sfogo alla pressione dei sentimenti; ma è anche un modo per agghindare la parola d’una foggia che ammalia e che impressiona, che commuove e che seduce. Tutto è racconto, non c’è nulla che cada fuori dai suoi confini, dice un personaggio di un romanzo di Cormac Mc Carthy. Raccontare è atto creativo per definizione, pochi ne sono davvero capaci, l’autore di Sconfinamenti è uno di questi. Il suo raccontare è in realtà un raccontarsi per nulla interessato ad illustrare aspetti autobiografici di superficie, quanto a dare corpo a quell’insieme di esperienze vissute, interiorizzate, che configurano un approccio profondo, spirituale alle cose del mondo: i filosofi tedeschi lo definiscono erlebnis.

Un po’ come un racconto, la fotografia, modalità del raccontare, è un’eccedenza di realtà, una sporgenza proposta da un artificio che tuttavia con la realtà mantiene legami indicativi. Il racconto, la fotografia, le altre forme espressive che pur si avvalgono di un distinto profilo statutario, sono accomunate da una peculiarità, ovvero la conquista dell’autonomia mediante “parricidio”.

Submitted by redazione on Tue, 06/06/2023 - 09:01

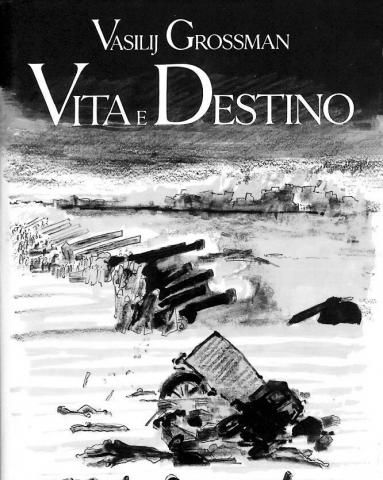

Non conoscesse la scuola, l'autore di questa nota, proprio lui che ne ha frequentato le aule per alcuni decenni, un modesto consiglio lo darebbe. Non conoscesse la scuola, le litanie burocratiche del gergo in cui si insediano le frenetiche pigrizie mentali e l’ostinato conformismo, un appello, appena sussurrato, lo farebbe: cioè l’invito a leggere in classe qualche pagina di Vita e destino di Vasilij Grossman, il grande scrittore ucraino di origini ebraiche. Grossman, abbracciate da giovane le idealità comuniste e descritto in pagine indimenticabili e commoventi l’immenso sacrificio del popolo sovietico nella II guerra mondiale, finì, negli anni immediatamente successivi, sperimentate le odiose persecuzioni antisemite in Unione Sovietica, per prendere decisamente le distanze da quel regime e da quella visione del mondo che tormentò e oppresse lui e le sue opere.

Non conoscesse la scuola, l'autore di questa nota, proprio lui che ne ha frequentato le aule per alcuni decenni, un modesto consiglio lo darebbe. Non conoscesse la scuola, le litanie burocratiche del gergo in cui si insediano le frenetiche pigrizie mentali e l’ostinato conformismo, un appello, appena sussurrato, lo farebbe: cioè l’invito a leggere in classe qualche pagina di Vita e destino di Vasilij Grossman, il grande scrittore ucraino di origini ebraiche. Grossman, abbracciate da giovane le idealità comuniste e descritto in pagine indimenticabili e commoventi l’immenso sacrificio del popolo sovietico nella II guerra mondiale, finì, negli anni immediatamente successivi, sperimentate le odiose persecuzioni antisemite in Unione Sovietica, per prendere decisamente le distanze da quel regime e da quella visione del mondo che tormentò e oppresse lui e le sue opere.

Vita e destino, assieme ad esempio ad alcune opere di Primo Levi, di Fenoglio o di Rigoni Stern, potrebbe costituire una preziosa fonte a cui attingere come contributo all’educazione letteraria, storica, filosofica, e prima ancora civile, delle giovani generazioni.

Submitted by redazione on Tue, 30/05/2023 - 08:46

«“T’arritrari, Paolì, t’arritrari”, gli dicevo ogni volta. Paolino manco rispondeva, si voltava e andava via. Lavoravamo insieme alla miniera. Pirriatùri io, manovale lui. Qualche mese prima, quando i parenti della ragazza mi avevano detto di no, non me l’ero fatto ripetere due volte. C’ero rimasto male, è vero, ma avevo accettato e, per tornare a casa, non passavo più per via Reale. Il padre della ragazza, dopo tutto, c’era morto. Era successo molto tempo prima. Io nemmeno l’avevo conosciuto. Non ci lavoravo ancora alla Ciavolòtta. Però, ogni tanto, ne sentivo parlare, quando facevamo una pausa e i compagni più anziani si mettevano a ricordare quelli che c’erano rimasti. A quanto pareva, quella volta, c’era stato uno scoppio di grisou e il padre della ragazza se l’era preso in pieno, aveva perso i sensi e non era più tornato. Ma era successo prima della guerra e Angelina doveva essere ancora una bambina. “T’arritrari, Paolì, t’arritrari”, gli dicevo ogni volta. Quando infatti, un giorno, mi era arrivata voce che la ragazza era stata promessa a lui, a uno che era un surfaràru come me, l’avevo presa come un’offesa, una cosa che il Signore non poteva benedire. Se non me la danno perché la miniera fa venire brutti pensieri, lo posso capire, ne basta già una di disgrazia sotto un tetto, ma a un surfaràru come me, a uno che fa il manovale e guadagna persino meno di me, non è una cosa giusta.

«“T’arritrari, Paolì, t’arritrari”, gli dicevo ogni volta. Paolino manco rispondeva, si voltava e andava via. Lavoravamo insieme alla miniera. Pirriatùri io, manovale lui. Qualche mese prima, quando i parenti della ragazza mi avevano detto di no, non me l’ero fatto ripetere due volte. C’ero rimasto male, è vero, ma avevo accettato e, per tornare a casa, non passavo più per via Reale. Il padre della ragazza, dopo tutto, c’era morto. Era successo molto tempo prima. Io nemmeno l’avevo conosciuto. Non ci lavoravo ancora alla Ciavolòtta. Però, ogni tanto, ne sentivo parlare, quando facevamo una pausa e i compagni più anziani si mettevano a ricordare quelli che c’erano rimasti. A quanto pareva, quella volta, c’era stato uno scoppio di grisou e il padre della ragazza se l’era preso in pieno, aveva perso i sensi e non era più tornato. Ma era successo prima della guerra e Angelina doveva essere ancora una bambina. “T’arritrari, Paolì, t’arritrari”, gli dicevo ogni volta. Quando infatti, un giorno, mi era arrivata voce che la ragazza era stata promessa a lui, a uno che era un surfaràru come me, l’avevo presa come un’offesa, una cosa che il Signore non poteva benedire. Se non me la danno perché la miniera fa venire brutti pensieri, lo posso capire, ne basta già una di disgrazia sotto un tetto, ma a un surfaràru come me, a uno che fa il manovale e guadagna persino meno di me, non è una cosa giusta.

Submitted by redazione on Sun, 14/05/2023 - 07:32

Recentemente, nella sala Fazello del Museo Archeologico di Agrigento, nell'ambito delle attività dell'AUSER Pepi Burgio ha intrattenuto un attento pubblico sul tema dell'eclissi della tradizione. Burgio ha esordito confessando di non avere certezze, di non avere neanche un’idea precisa. Vorrebbe solo fare riflettere, offrire qualche elemento, qualche strumento di comprensione.

Recentemente, nella sala Fazello del Museo Archeologico di Agrigento, nell'ambito delle attività dell'AUSER Pepi Burgio ha intrattenuto un attento pubblico sul tema dell'eclissi della tradizione. Burgio ha esordito confessando di non avere certezze, di non avere neanche un’idea precisa. Vorrebbe solo fare riflettere, offrire qualche elemento, qualche strumento di comprensione.

Timido, sobrio, limpido, cita, anzitutto, Il pensiero storico, la rivista nata nel 2016 per incoraggiare lo studio e la ricerca delle idee, delle ragioni che hanno prodotto i fenomeni storici. Giacché, come ricordava Aristotele, «la causa della difficoltà della ricerca della verità non sta nelle cose ma in noi». Come gli occhi delle nottole di fronte alla luce del giorno, così la nostra intelligenza si comporta nei confronti delle cose più evidenti. Non vogliamo vederle. Ci rifiutiamo di riconoscerle. Al contrario di Bartleby, imprigionati nella caverna di Platone, diciamo di sì alle immagini che ci scorrono davanti senza nemmeno pensarci.

Submitted by redazione on Wed, 11/01/2023 - 19:06

"Quando diciamo bello, che cosa intendiamo se non ciò che è intenso, ciò che è profondo? Un’opera è la manifestazione della verità soggettiva di un artista. Guardando ogni centimetro del tuo disegno, io devo capire che c’è la tua mano, che è un disegno che solo tu potevi fare a questo modo". Sono queste le parole che Aldo Braibanti, scrittore, sceneggiatore, mirmecologo, dice a Ettore Tagliaferri all’inizio di quella che sarà la loro travolgente storia d’amore. Qualche tempo dopo, nel corso del processo che Aldo Braibanti subirà per plagio (l’accusa sarà quella di avere ridotto il giovane Tagliaferri in stato di totale soggezione), interrogato dal giudice, quest’ultimo dichiarerà: «Aldo è stata la persona più importante della mia vita. Quando mi parlava di letteratura, di filosofia, di arte, io mi sentivo sollevato rispetto alla mediocrità che avevo intorno. Imparavo cose che nessuno mi aveva mai insegnato, tantomeno mia madre o mio padre». È questa, io credo, una delle più significative lezioni che provengono da 'Il signore delle formiche', l’ultimo film di Gianni Amelio. Esso, insomma, non è soltanto la pellicola che mette a nudo l’ipocrisia e il perbenismo dell’Italia degli anni ‘60 (in cui si finiva per resuscitare un’ipotesi di reato mai applicata -e poi dichiarata incostituzionale- per colpire l’amore omosessuale tra un intellettuale e un giovane della buona borghesia bolognese). Né è soltanto un film sul becero conformismo della stessa stampa nazionale contro il quale si batterà Ennio Scribani, un cronista che, sfuggendo al richiamo della direzione de L’Unità, scriverà articoli sulla scandalosa violenza di Stato che si compiva nei confronti di un compagno ed ex partigiano.

"Quando diciamo bello, che cosa intendiamo se non ciò che è intenso, ciò che è profondo? Un’opera è la manifestazione della verità soggettiva di un artista. Guardando ogni centimetro del tuo disegno, io devo capire che c’è la tua mano, che è un disegno che solo tu potevi fare a questo modo". Sono queste le parole che Aldo Braibanti, scrittore, sceneggiatore, mirmecologo, dice a Ettore Tagliaferri all’inizio di quella che sarà la loro travolgente storia d’amore. Qualche tempo dopo, nel corso del processo che Aldo Braibanti subirà per plagio (l’accusa sarà quella di avere ridotto il giovane Tagliaferri in stato di totale soggezione), interrogato dal giudice, quest’ultimo dichiarerà: «Aldo è stata la persona più importante della mia vita. Quando mi parlava di letteratura, di filosofia, di arte, io mi sentivo sollevato rispetto alla mediocrità che avevo intorno. Imparavo cose che nessuno mi aveva mai insegnato, tantomeno mia madre o mio padre». È questa, io credo, una delle più significative lezioni che provengono da 'Il signore delle formiche', l’ultimo film di Gianni Amelio. Esso, insomma, non è soltanto la pellicola che mette a nudo l’ipocrisia e il perbenismo dell’Italia degli anni ‘60 (in cui si finiva per resuscitare un’ipotesi di reato mai applicata -e poi dichiarata incostituzionale- per colpire l’amore omosessuale tra un intellettuale e un giovane della buona borghesia bolognese). Né è soltanto un film sul becero conformismo della stessa stampa nazionale contro il quale si batterà Ennio Scribani, un cronista che, sfuggendo al richiamo della direzione de L’Unità, scriverà articoli sulla scandalosa violenza di Stato che si compiva nei confronti di un compagno ed ex partigiano.

Submitted by redazione on Fri, 06/01/2023 - 13:38

Due cardinali, entrambi di alto sentire, offrono, con generosa larghezza, nutrimento critico a questi nostri tempi fertili di parvenze, aridi di sostanza. Il livello delle loro riflessioni appare profondo in assoluto, vertiginoso se comparato al birignao dei chierici del nostro paese; i quali, suffragando il vaticinio di Giulio Meotti, raro esempio di scrittore incline a trattenersi presso le domande radicali, battuti in buona parte i sentieri dell’autodeterminazione, fatalmente scivolano verso l’autodistruzione.

Due cardinali, entrambi di alto sentire, offrono, con generosa larghezza, nutrimento critico a questi nostri tempi fertili di parvenze, aridi di sostanza. Il livello delle loro riflessioni appare profondo in assoluto, vertiginoso se comparato al birignao dei chierici del nostro paese; i quali, suffragando il vaticinio di Giulio Meotti, raro esempio di scrittore incline a trattenersi presso le domande radicali, battuti in buona parte i sentieri dell’autodeterminazione, fatalmente scivolano verso l’autodistruzione.

Pochi giorni fa, a lungo intervistato per il Corriere della sera da un Walter Veltroni particolarmente compreso, il cardinale Gianfranco Ravasi ha proposto al suo interlocutore alcuni spunti per una riflessione che soltanto la pigrizia delle nostre coscienze potrebbe indurci a trascurare.

Submitted by redazione on Sat, 31/12/2022 - 16:06

Riprendo tra le mani un libro prezioso, così come preziosi sono tutti quei libri che incidono qualcosa nella nostra anima che ondeggia. È un’intervista dello scrittore Peter Seewald a Joseph Ratzinger dal titolo Ultime conversazioni. Nei prossimi giorni si dirà del suo magistero; qui un ricordo, soltanto quello, di un sorriso smorzato dal pudore, di un pensiero profondo e scandaloso, di un insopprimibile amore per la totalità che per un attimo può sporgere dai tasti pigiati con sapienza di un pianoforte.

Riprendo tra le mani un libro prezioso, così come preziosi sono tutti quei libri che incidono qualcosa nella nostra anima che ondeggia. È un’intervista dello scrittore Peter Seewald a Joseph Ratzinger dal titolo Ultime conversazioni. Nei prossimi giorni si dirà del suo magistero; qui un ricordo, soltanto quello, di un sorriso smorzato dal pudore, di un pensiero profondo e scandaloso, di un insopprimibile amore per la totalità che per un attimo può sporgere dai tasti pigiati con sapienza di un pianoforte.

Pages