Submitted by redazione on Tue, 06/02/2024 - 17:04

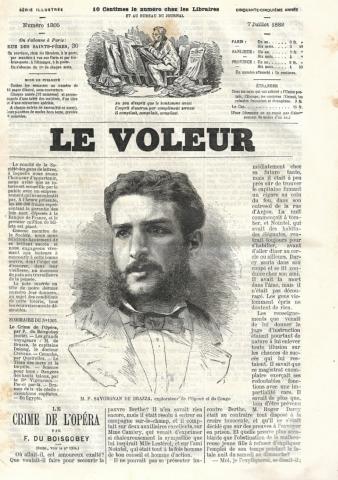

Nel 2016 non avevo ancora intrapreso gli studi antropologici. Ricordo l’invito a cena da amici e di essermi ritrovata accanto a uno degli eredi di millenaria dinastia friulana. Nell’ultimo quarto del XIX secolo il prozio era stato un esploratore che col Winchester in mano e visionarie attrezzature da campeggio ideate dai F.lli Vuitton si era addentrato nel Congo sconosciuto, portando la pace tra le tribù del medio Congo e libertà per gli schiavi. La fierezza che il pronipote cadetto manifestava per l’avo Pietro Savorgnan di Brazzà restava discreta, affabulatoria, avvolta di filantropia umanista.

Nel 2016 non avevo ancora intrapreso gli studi antropologici. Ricordo l’invito a cena da amici e di essermi ritrovata accanto a uno degli eredi di millenaria dinastia friulana. Nell’ultimo quarto del XIX secolo il prozio era stato un esploratore che col Winchester in mano e visionarie attrezzature da campeggio ideate dai F.lli Vuitton si era addentrato nel Congo sconosciuto, portando la pace tra le tribù del medio Congo e libertà per gli schiavi. La fierezza che il pronipote cadetto manifestava per l’avo Pietro Savorgnan di Brazzà restava discreta, affabulatoria, avvolta di filantropia umanista.

Nel racconto l’erede aggiungeva di essersi recato a Brazzaville, non disse per quale motivo, ma colpiva il fatto che i cittadini di Brazzaville ci tenessero a farsi foto con i discendenti, quasi lo ricordassero come un pacificatore, un profeta, un santo e non il francese che aprì la strada alla colonizzazione dell’Africa equatoriale.

Submitted by Suddovest on Tue, 30/01/2024 - 19:42

Gente che ama la Terra

I miei nonni, anche se in modo diverso, amavano la Terra. “U zi Saru” oggi si farebbe un meravigliato ed incredulo “segno della croce” se sapesse che la farina dei “grani antichi”, che lui commerciava con il suo “Leoncino” e di cui mi sembra di sentire ancora il profumo e il rumore mentre veniva scaricato nel “magazzino” sotto casa, potrebbe essere presto sostituita da quella fatta con i vermi e le cavallette! Lui che amava la terra che lavorava con il sudore delle sue braccia, aiutato solo da una zappa che usava dopo aver lubrificato le mani con due “sputacchiate” ben piazzate e via! “U zi Turiddu”, invece, preferiva bere il “frutto della terra” e usare tutta la sua allegria per coccolarci con quelle “chiacchiere” e storie che oggi ci mancano tanto. Ogni tanto penso al rispetto per gli anziani di una volta e ai giovani di oggi che, troppo spesso, si rifugiano nel “calore” di una batteria di uno smartphone che illumina di apatia i loro occhi (ma questa è un’altra storia).

I miei nonni, anche se in modo diverso, amavano la Terra. “U zi Saru” oggi si farebbe un meravigliato ed incredulo “segno della croce” se sapesse che la farina dei “grani antichi”, che lui commerciava con il suo “Leoncino” e di cui mi sembra di sentire ancora il profumo e il rumore mentre veniva scaricato nel “magazzino” sotto casa, potrebbe essere presto sostituita da quella fatta con i vermi e le cavallette! Lui che amava la terra che lavorava con il sudore delle sue braccia, aiutato solo da una zappa che usava dopo aver lubrificato le mani con due “sputacchiate” ben piazzate e via! “U zi Turiddu”, invece, preferiva bere il “frutto della terra” e usare tutta la sua allegria per coccolarci con quelle “chiacchiere” e storie che oggi ci mancano tanto. Ogni tanto penso al rispetto per gli anziani di una volta e ai giovani di oggi che, troppo spesso, si rifugiano nel “calore” di una batteria di uno smartphone che illumina di apatia i loro occhi (ma questa è un’altra storia).

Submitted by redazione on Tue, 23/01/2024 - 15:55

Desiderosi d’immagini accorte celebriamo Perfect days di Wim Wenders, come è giusto si faccia con un bel film. Intanto va rilevata la speciale atmosfera, densa di attenzione e di raro, assoluto silenzio che ha avvolto la sala durante la proiezione. “Man mano che le immagini scorrevano sullo schermo”, ha detto nell’incipit della sua recensione al film Elisabetta Marchiori della Società Psicanalitica Italiana, “una misteriosa pace impregnava mente e corpo, trasportandomi in quello stato simil-onirico come solo il vero Cinema può fare”. Vero, verissimo. Ciò detto, le felici scelte linguistiche, coerenti con l’opzione per un cinema di poesia verso cui il regista ha spesso orientato la propria sensibilità, sono soltanto alcune, certo non secondarie, per cui quest’ultima opera di Wenders è stata vista con schietta adesione da un pubblico stagionato che ha gradito discuterne anche nei giorni successivi alla proiezione.

Desiderosi d’immagini accorte celebriamo Perfect days di Wim Wenders, come è giusto si faccia con un bel film. Intanto va rilevata la speciale atmosfera, densa di attenzione e di raro, assoluto silenzio che ha avvolto la sala durante la proiezione. “Man mano che le immagini scorrevano sullo schermo”, ha detto nell’incipit della sua recensione al film Elisabetta Marchiori della Società Psicanalitica Italiana, “una misteriosa pace impregnava mente e corpo, trasportandomi in quello stato simil-onirico come solo il vero Cinema può fare”. Vero, verissimo. Ciò detto, le felici scelte linguistiche, coerenti con l’opzione per un cinema di poesia verso cui il regista ha spesso orientato la propria sensibilità, sono soltanto alcune, certo non secondarie, per cui quest’ultima opera di Wenders è stata vista con schietta adesione da un pubblico stagionato che ha gradito discuterne anche nei giorni successivi alla proiezione.

Submitted by redazione on Fri, 29/12/2023 - 14:23

Il tempo in cui viviamo talvolta somiglia a un buco nero che inghiotte le rappresentazioni ed accoglie spesso, in un turbinio iperrealista, solo la prosa oscena dell’afflizione.

Il tempo in cui viviamo talvolta somiglia a un buco nero che inghiotte le rappresentazioni ed accoglie spesso, in un turbinio iperrealista, solo la prosa oscena dell’afflizione.

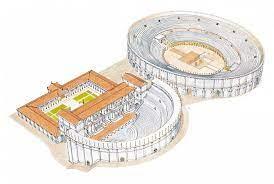

L’invito di Tiziano Scarpa nella sua ultima pubblicazione, La verità e la biro, a tornare ai Greci e ad allontanarsi dai Romani, si riferisce al carattere religioso del teatro greco, che fin dalla configurazione dello spazio scenico (skenè è la scena, il palcoscenico, il fondale che serve al cambiamento delle vesti e delle maschere) fonda se stesso nella tensione

dialettica della finzione che si innalza alla catarsi. Nella tragedia greca gli aspetti più cruenti, le passioni dagli esiti più scabrosi vengono raccontate da un messaggero che consegna alla immaginazione del pubblico l’abbrivio dell’accumulazione drammatica. La finzione orienta gli spettatori in direzione di quel narrare che maggiormente accresce, dice Aristotele nella Poetica, “la paura e la pietà”. Così, nell’emiciclo mistico in cui il pathos prelude alla katharsis, si compie, “nel recinto sacro di Dioniso ai piedi dell’Acropoli”, il rito della rappresentazione tragica.

Submitted by redazione on Sun, 17/12/2023 - 19:48

"C'era una volta Palazzo Montagna" non è la formula con cui solitamente iniziano le favole ma la visione poetica che colpisce lo sguardo di chi si trova a passare davanti alla desolante immagine diroccata di un sito che, prima di diventare un rudere, costituiva valore di testimonianza non solo per l'architettura ma anche per la storia sociale, la memoria del paesaggio, del territorio e dell'evoluzione urbanistica di Porto Empedocle. Come spesso accade i poeti vedono più lontano di quanto essi stessi immaginino e l'immagine richiama storie di illusioni e verità rovesciate che si limitano a imbarazzare il pensiero con la loro caratteristica essenziale di essere argomenti sorprendenti perché poco probabili ma molto credibili o molto probabili ma poco credibili.

"C'era una volta Palazzo Montagna" non è la formula con cui solitamente iniziano le favole ma la visione poetica che colpisce lo sguardo di chi si trova a passare davanti alla desolante immagine diroccata di un sito che, prima di diventare un rudere, costituiva valore di testimonianza non solo per l'architettura ma anche per la storia sociale, la memoria del paesaggio, del territorio e dell'evoluzione urbanistica di Porto Empedocle. Come spesso accade i poeti vedono più lontano di quanto essi stessi immaginino e l'immagine richiama storie di illusioni e verità rovesciate che si limitano a imbarazzare il pensiero con la loro caratteristica essenziale di essere argomenti sorprendenti perché poco probabili ma molto credibili o molto probabili ma poco credibili.

Submitted by redazione on Mon, 30/10/2023 - 12:53

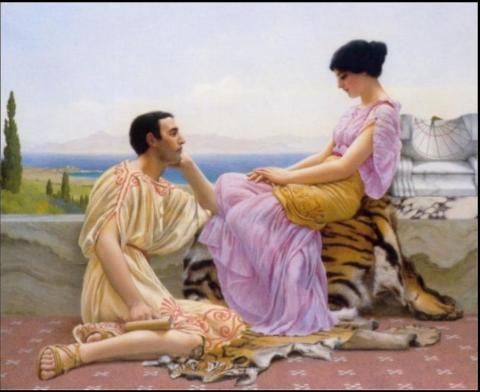

Ogni artista, utilizzando il termine in maniera appropriata, ha una visione interiore dell'arte che sfocia in un rapporto morboso con le proprie opere e con il proprio processo creativo. L'artista crea ciò che sente dentro riportando sensazioni su una superficie che, prima della sua ispirazione, era senza vita. Un legame che può anche diventare pericoloso quando si vive in funzione dell'arte e in simbiosi con essa. John William Godward (Wimbledon, 9 agosto 1861 – Londra, 13 dicembre 1922) era un pittore inglese nato e cresciuto a Wilton Grove, nei pressi di Wimbledon. Tutta la sua vita fu contrassegnata da dissapori familiari. I suoi parenti, che già avevano osteggiato la sua scelta di diventare artista, interruppero ogni rapporto con lui quando se ne andò a vivere a Roma con una modella italiana di cui si era innamorato.

Ogni artista, utilizzando il termine in maniera appropriata, ha una visione interiore dell'arte che sfocia in un rapporto morboso con le proprie opere e con il proprio processo creativo. L'artista crea ciò che sente dentro riportando sensazioni su una superficie che, prima della sua ispirazione, era senza vita. Un legame che può anche diventare pericoloso quando si vive in funzione dell'arte e in simbiosi con essa. John William Godward (Wimbledon, 9 agosto 1861 – Londra, 13 dicembre 1922) era un pittore inglese nato e cresciuto a Wilton Grove, nei pressi di Wimbledon. Tutta la sua vita fu contrassegnata da dissapori familiari. I suoi parenti, che già avevano osteggiato la sua scelta di diventare artista, interruppero ogni rapporto con lui quando se ne andò a vivere a Roma con una modella italiana di cui si era innamorato.

Submitted by redazione on Sun, 15/10/2023 - 19:11

Sono ormai trascorsi oltre 33 anni dal sacrificio di Rosario Livatino in una scarpata in cui aveva cercato un disperato tentativo di fuga. In quella scarpata, quel giorno, quale sostituto in servizio presso la procura della Repubblica di Caltanissetta, dovetti scendere e sollevare il lenzuolo che pietosamente copriva il volto di Rosario Nella copertina interna di uno dei libri che mi sono più cari e che custodisco nella mia libreria, "Apologia di Socrate" di Platone (ed. Bompiani, a cura di Giovanni Reale), è riportata una profonda riflessione del grande scrittore e filosofo Albert Camus: Perché un pensiero cambi il mondo, bisogna che cambi prima la vita di colui che lo esprime. Che cambi in esempio". 1 Io vorrei sottolineare solo due aspetti della statura morale di Rosario Livatino. Il primo è la sua straordinaria coerenza, tanto nella vita privata come in quella pubblica, tra i valori e i principi nei quali credeva e che aveva esposto in alcuni rari momenti in cui aveva avuto l'opportunità di esprimere pubblicamente il suo pensiero, ed il concreto modo di interpretare sia il suo ruolo istituzionale, sia la normale quotidianità di una vita vissuta cristianamente. Per questo ho richiamato il pensiero di Albert Camus

Sono ormai trascorsi oltre 33 anni dal sacrificio di Rosario Livatino in una scarpata in cui aveva cercato un disperato tentativo di fuga. In quella scarpata, quel giorno, quale sostituto in servizio presso la procura della Repubblica di Caltanissetta, dovetti scendere e sollevare il lenzuolo che pietosamente copriva il volto di Rosario Nella copertina interna di uno dei libri che mi sono più cari e che custodisco nella mia libreria, "Apologia di Socrate" di Platone (ed. Bompiani, a cura di Giovanni Reale), è riportata una profonda riflessione del grande scrittore e filosofo Albert Camus: Perché un pensiero cambi il mondo, bisogna che cambi prima la vita di colui che lo esprime. Che cambi in esempio". 1 Io vorrei sottolineare solo due aspetti della statura morale di Rosario Livatino. Il primo è la sua straordinaria coerenza, tanto nella vita privata come in quella pubblica, tra i valori e i principi nei quali credeva e che aveva esposto in alcuni rari momenti in cui aveva avuto l'opportunità di esprimere pubblicamente il suo pensiero, ed il concreto modo di interpretare sia il suo ruolo istituzionale, sia la normale quotidianità di una vita vissuta cristianamente. Per questo ho richiamato il pensiero di Albert Camus

Submitted by redazione on Fri, 06/10/2023 - 12:38

Sottrattosi alla calca di molti personaggi e alle diacronie di una trama che ha reso gravoso Il passeggero, ecco Stella Maris, altro momento del dittico di Cormac Mc Carthy. Il pretesto per osare queste note mi è offerto da un giudizio comparso sul New York Times e virgolettato dalla Einaudi per pubblicizzare il libro: "Leggere Stella Maris dopo Il Passeggero è come aggrapparsi a un sogno perché non finisca. Un sogno arcano, conturbante, sintonizzato sul rumore bianco dell'universo". Ma il sogno è svanito, Mc Carthy è morto e le ultime parole che sigillano il libro, di una potenza lirica ineguagliabile, sospendono, ma solo per un attimo, il sapore amaro del dialogo fra Alicia Western, giovanissima matematica di genio, affetta da schizofrenia paranoide, e il suo terapeuta, il dottor Cohen della clinica psichiatrica "Stella Maris". Il quale avverte - siamo nel 1972, cioè prima di alcune importanti applicazioni scientifiche in campo psichiatrico - la drammatica difficoltà di offrire una cura a quei pazienti che "spesso hanno la tendenza ad abbandonare quello che amano per quello che li rende infelici".

Sottrattosi alla calca di molti personaggi e alle diacronie di una trama che ha reso gravoso Il passeggero, ecco Stella Maris, altro momento del dittico di Cormac Mc Carthy. Il pretesto per osare queste note mi è offerto da un giudizio comparso sul New York Times e virgolettato dalla Einaudi per pubblicizzare il libro: "Leggere Stella Maris dopo Il Passeggero è come aggrapparsi a un sogno perché non finisca. Un sogno arcano, conturbante, sintonizzato sul rumore bianco dell'universo". Ma il sogno è svanito, Mc Carthy è morto e le ultime parole che sigillano il libro, di una potenza lirica ineguagliabile, sospendono, ma solo per un attimo, il sapore amaro del dialogo fra Alicia Western, giovanissima matematica di genio, affetta da schizofrenia paranoide, e il suo terapeuta, il dottor Cohen della clinica psichiatrica "Stella Maris". Il quale avverte - siamo nel 1972, cioè prima di alcune importanti applicazioni scientifiche in campo psichiatrico - la drammatica difficoltà di offrire una cura a quei pazienti che "spesso hanno la tendenza ad abbandonare quello che amano per quello che li rende infelici".

Submitted by redazione on Wed, 27/09/2023 - 09:09

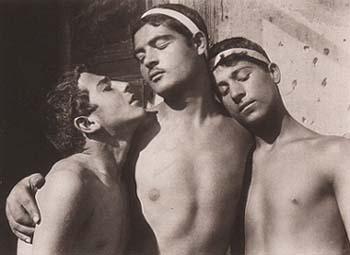

Nella storia della fotografia, e di tutte le arti in genere, le nudità hanno fatto fatica ad essere accolte come forma legittima di manifestazione artistica. Ci sono voluti secoli prima che il concetto di "Nudo d'Autore" venisse accettato come espressione di una cultura capace di identificare nella pratica del nudo al base dello stesso processo di apprendimento e del fare arte. Il corpo umano senza veli appare già nell'arte figurativa della preistoria e si prolunga sino all'età contemporanea con motivazioni, ragioni e significati diversi che lo evidenziano come simbolo, allegoria o forma ideale. La sua rappresentazione, sotto svariati aspetti e per varie finalità, ha costituito il patrimonio dei più grandi artisti che si sono impegnati a studiarlo per raffigurarlo al meglio e non senza difficoltà. Oggi rimane molto della tradizione centenaria del nudo e moltissimo vi si aggiunge una volta accettata la fotografia tra le arti maggiori o, comunque, una volta inclusa la sua struttura nelle varianti tecniche della pittura.

Nella storia della fotografia, e di tutte le arti in genere, le nudità hanno fatto fatica ad essere accolte come forma legittima di manifestazione artistica. Ci sono voluti secoli prima che il concetto di "Nudo d'Autore" venisse accettato come espressione di una cultura capace di identificare nella pratica del nudo al base dello stesso processo di apprendimento e del fare arte. Il corpo umano senza veli appare già nell'arte figurativa della preistoria e si prolunga sino all'età contemporanea con motivazioni, ragioni e significati diversi che lo evidenziano come simbolo, allegoria o forma ideale. La sua rappresentazione, sotto svariati aspetti e per varie finalità, ha costituito il patrimonio dei più grandi artisti che si sono impegnati a studiarlo per raffigurarlo al meglio e non senza difficoltà. Oggi rimane molto della tradizione centenaria del nudo e moltissimo vi si aggiunge una volta accettata la fotografia tra le arti maggiori o, comunque, una volta inclusa la sua struttura nelle varianti tecniche della pittura.

Submitted by Suddovest on Fri, 22/09/2023 - 18:25

L’Oriente, pigra e superba ideazione della cultura occidentale, può forse lambire la residua domanda di altrove e offrirle una sponda; ma impalpabile, nebulosa, incerta. “Gli orientali non hanno alcun senso dell’Oriente. Il senso dell’Oriente siamo noi occidentali, noi rumi ad averlo”, ricorda con una citazione Mathias Énard in Bussola. E aggiunge, ancora con una citazione, che è imperdonabile riporre fiducia nei racconti dei viaggiatori: “Loro non vedono niente. Credono di vedere ma osservano solo riflessi.” L’Oriente è somigliante alla notte cantata da Fernando Pessoa. La notte che annulla le differenze che compongono il giorno, ergendosi a “signora delle cose impossibili che cerchiamo invano”. L’Oriente, con i versi incantati dell’Ode alla notte, è ciò da cui tutto viene, è “tutto quanto noi non abbiamo, tutto quanto noi non siamo”. In Oriente “chissà, forse ancor oggi vive Cristo”. L’impossibilità di sintonizzare la nostra rappresentazione della realtà con, nel caso specifico, quella dei beduini sotto la tenda piantata nel deserto, ci impediva, scrive Énard “di fare esperienza di quella vita nomade che non era la nostra”.

L’Oriente, pigra e superba ideazione della cultura occidentale, può forse lambire la residua domanda di altrove e offrirle una sponda; ma impalpabile, nebulosa, incerta. “Gli orientali non hanno alcun senso dell’Oriente. Il senso dell’Oriente siamo noi occidentali, noi rumi ad averlo”, ricorda con una citazione Mathias Énard in Bussola. E aggiunge, ancora con una citazione, che è imperdonabile riporre fiducia nei racconti dei viaggiatori: “Loro non vedono niente. Credono di vedere ma osservano solo riflessi.” L’Oriente è somigliante alla notte cantata da Fernando Pessoa. La notte che annulla le differenze che compongono il giorno, ergendosi a “signora delle cose impossibili che cerchiamo invano”. L’Oriente, con i versi incantati dell’Ode alla notte, è ciò da cui tutto viene, è “tutto quanto noi non abbiamo, tutto quanto noi non siamo”. In Oriente “chissà, forse ancor oggi vive Cristo”. L’impossibilità di sintonizzare la nostra rappresentazione della realtà con, nel caso specifico, quella dei beduini sotto la tenda piantata nel deserto, ci impediva, scrive Énard “di fare esperienza di quella vita nomade che non era la nostra”.

È tuttavia possibile pervenire a importanti risultanze conoscitive quando si rinuncia ad ogni velleità onnicomprensiva e, con impegno rigoroso, ci si accosta, per esempio alla cultura indiana quale essa si esprime nei versi sublimi della poesia, forma archetipica del tentativo di comprendere la propria interiorità e il mondo.

Pages